À chaque soubresaut de l’actualité sur les lâchers de Pygargues à queue blanche à Sciez (Haute-Savoie), les médias ne manquent pas de rappeler que cet « aigle pêcheur a disparu du bassin lémanique en 1892 ».

Or, il n’existe aucune preuve tangible que cet oiseau remarquable se soit jamais reproduit au XIXe siècle sur les rives lémaniques, ni même dans les environs. Tout indique même que ce grand rapace n’a jamais niché dans les temps historiques dans nos régions, où seuls de rares migrateurs venus du nord sont occasionnellement apparus.

Un travail d’ampleur sur ce sujet vient d’être publié dans le numéro de juin 2025 de la revue Nos Oiseaux (texte complet ici). Le présent article vous propose une version résumée avec, en fin d’article, quelques éléments iconographiques supplémentaires non évoqués dans l’article original, faute de place.

La naissance d’un mythe

Revenons au mythe de la nidification du Pygargue à queue blanche au bord du Léman. Comment expliquer qu’une fausse information ait été systématiquement et presque consciencieusement répétée dans les médias depuis quelques années ?

Pour cela, il faut revenir à un article au sujet d’une prétendue nidification de Pygargue à queue blanche en 1892 près de Thonon (F). Discrédité et oublié depuis plus de 130 ans, cet article a été récemment remis au goût du jour par les promoteurs du projet de lâchers de Pygargues à Sciez cité plus haut, un projet en gestation depuis 2007 et mis en œuvre en 2022. Depuis maintenant quatre ans, cette initiative d’envergure fait donc régulièrement la une des médias, lesquels ne manquent généralement pas de citer la justification historique et locale du projet.

Comme il est extrêmement difficile de prouver que cet événement relativement ancien n’a pas eu lieu, il a fallu une recherche approfondie et l’accumulation d’éléments issus de divers horizons pour aboutir à une raisonnable intime conviction.

Les résultats de cette analyse confirment les connaissances scientifiques qui prévalaient depuis des siècles. L’étude a aussi apporté des éléments nouveaux, comme par exemple la proposition de réévaluation de l’aire de nidification historique du Pygargue à queue blanche dans le sud-ouest de l’Europe, qui n’a manifestement jamais accueilli de nicheurs réguliers depuis le XVIe siècle. La situation en Corse, longtemps considérée comme le dernier bastion de l’espèce en France, se voit aussi reconsidérée : il n’existe en effet aucune preuve de reproduction sur cette île ; les Pygargues qui y étaient régulièrement observés provenaient probablement de la Sardaigne voisine, où il existe une preuve irréfutable de nidification.

La littérature scientifique du XIXe siècle

La littérature scientifique du XIXe siècle présente le Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla comme une espèce rare et occasionnelle en Suisse. Les oiseaux qui y sont observés sont principalement des immatures en migration arrivant des régions nordiques en hiver, les adultes étant, quant à eux, très rarement identifiés.

Les nombreux auteurs qui ont couvert le XIXe siècle (tels que Sprüngli env. 1755-1801 ; Meisner & Schinz 1815 ; Schinz 1819, 1837 ; Bailly 1853 ; De Tschudi 1859 ; 1870 ; Riva 1860, 1865 ; Necker 1864 ; Fatio & Studer 1889 ; Brehm 1892 ; Fatio 1899) affirment en effet sans ambiguïté que le Pygargue à queue blanche n’est qu’un visiteur hivernal occasionnel en Suisse, et non un oiseau nicheur.

Comparaison avec la situation dans le bassin méditerranéen et en France

La situation du Pygargue à queue blanche dans le bassin méditerranéen et en France continentale est plus complexe. En Corse (France), des observations sporadiques entre 1910 et 1959 suggèrent une possible résidence saisonnière ou des visites hivernales. Cependant, malgré beaucoup de mentions contradictoires dans la littérature, aucune preuve de nidification n’a été trouvée sur l’île de Beauté. En Sardaigne voisine, où les biotopes étaient beaucoup plus favorables à l’espèce qu’en Corse, une preuve concrète de reproduction existe et il est probable que les observations d’adultes en Corse concernaient des oiseaux sardes. Il n’existe par contre aucune preuve de reproduction récente dans les Baléares et la péninsule Ibérique.

En France continentale, des récits anciens évoquent la présence hivernale régulière de l’espèce au XIXe siècle, mais sans preuve de nidification. À Chambord (F), une hypothétique nidification au XVIIIe siècle concernait plus probablement un Balbuzard pêcheur (cf. légende figure 3). L’Égypte constitue quant à elle un cas particulier, avec des données de nidification sur le lac Manzala jusqu’au XIXe siècle.

En somme, bien que le Pygargue à queue blanche ait été observé régulièrement dans le bassin méditerranéen et la France, les preuves de nidification restent limitées, les seuls cas documentés provenant de Sardaigne et d’Égypte.

Le cas de Ripaille (Thonon, Haute-Savoie)

Le cas du domaine de Ripaille, évoqué par Horace Bourdillon en 1892, raconte le tir d’un jeune Pygargue à queue blanche en automne et suggère une nidification près du château de Ripaille dans la région de Thonon (France). Cette hypothèse, déjà considérée à l’époque comme exceptionnelle, a de plus été réfutée par André Engel, fils du propriétaire du château, dans deux publications différentes (en 1900 et 1920). André Engel était passionné de rapaces et notait toutes ses observations dans des carnets. On y trouve bien le tir d’un jeune Pygargue devant la propriété en novembre 1892, mais aucune mention d’une quelconque reproduction.

Cette prétendue nidification lémanique isolée relève à l’évidence plus de la déformation d’un fait authentique et relativement banal (le tir d’un jeune Pygargue en novembre) que de l’observation documentée d’une reproduction.

Données archéozoologiques

Les données archéozoologiques sur le Pygargue à queue blanche en Suisse et en Europe montrent une présence sporadique, avec des restes retrouvés dans des sites datant du Néolithique et de l’âge du Bronze. En Suisse, des vestiges ont été trouvés près des lacs de Neuchâtel, Bienne et Constance, et certains ossements de l’époque romaine témoignent de la présence de l’espèce. En France, les restes archéologiques sont principalement localisés près de l’Atlantique et de la Manche.

Des os d’un poussin datés d’environ 4500-5000 ans, récoltés sur l’îlot rocheux d’Er Yoh (Morbihan (F)) et conservés au Muséum de Genève (voir figure 1), constituent peut-être à ce jour l’unique preuve de reproduction du Pygargue à queue blanche en France avant le XXIe siècle.

Figure 1 Fémurs (1-2) et tibiotarses (3-4) de Pygargues à queue blanche Haliaeetus albicilla adulte (1 et 4) et juvénile (2 et 3), récoltés sur l’îlot rocheux d’Er Yoh (Morbihan (F)) et conservés au Muséum de Genève (MHNG ARCO S307). Les os des très jeunes oiseaux (2-3) sont reconnaissables à leur taille inférieure et à leurs extrémités poreuses mal formées. Ces restes, vieux d’environ 4500-5000 ans, constituent peut-être à ce jour l’unique preuve de reproduction du Pygargue à queue blanche en France avant le XXIe siècle. (Photo : P. Wagneur, Muséum Genève).

La littérature ancienne

La littérature ancienne sur les grands rapaces montre plusieurs obstacles à leur identification correcte. Les confusions de noms, les variations de plumage – quelles soient individuelles ou dues à l’âge et au sexe –, ainsi que les croyances en des hybridations, ont largement compliqué les efforts de classification. Conrad Gesner, dans son Historia animalium (1551-1558), et ses successeurs comme John Ray et François Salerne, ont tenté de clarifier la situation, mais des erreurs d’identification ont persisté, notamment entre le Pygargue à queue blanche, l’Aigle royal, le Balbuzard pêcheur et le Busard des roseaux.

Gravures anciennes et confusions diverses

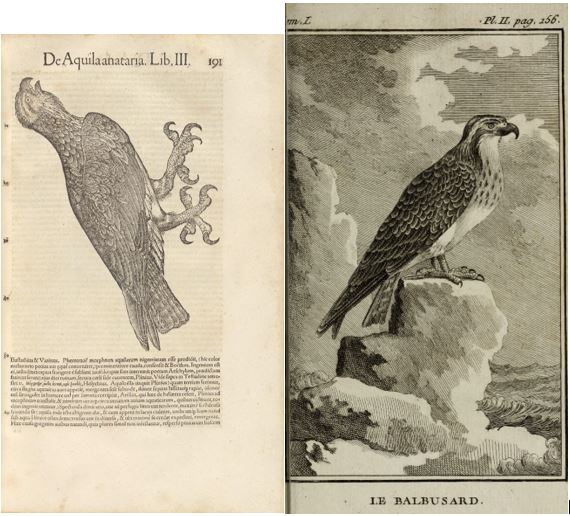

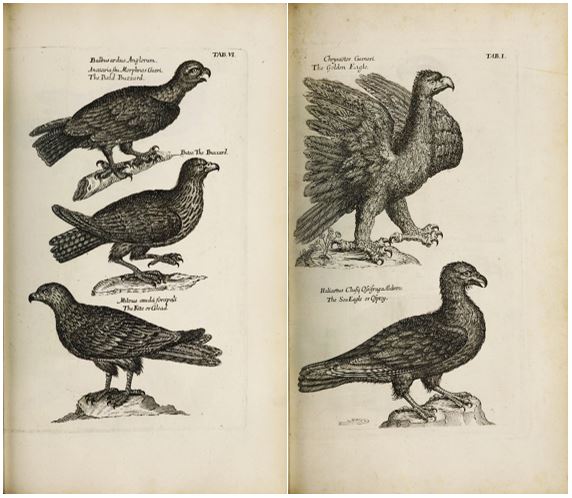

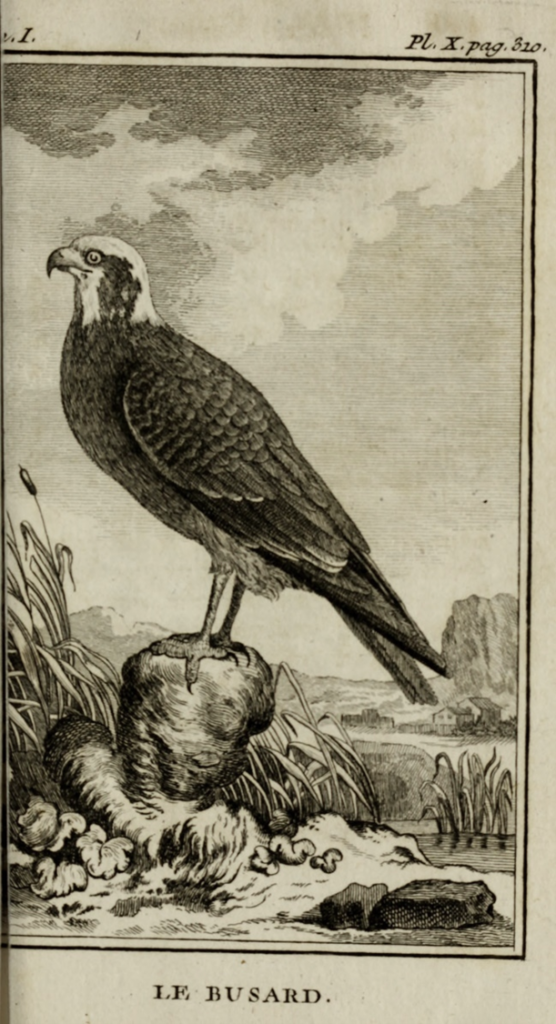

Les gravures anciennes en disent beaucoup sur les difficultés d’identification rencontrées au cours des siècles par les ornithologues. Voici quelques exemples commentés.

Figure 2 (gauche) Gravure sur bois par Lucas Schan, tirée de Gesner en 1555, représentant sans doute possible un Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Le dessin a malheureusement été placé dans une section assez confuse du livre dédiée à un rapace appelé Aquila anataria ou morphnos (Aigle des canards ou tacheté), dont la partie la plus précise de la description écrite correspond sans ambiguïté à un autre rapace des milieux aquatiques, le Busard des roseaux Circus aeruginosus (figure 7). Le Balbuzard pêcheur est quant à lui mieux décrit dans un autre chapitre intitulé « À propos de l’Haliaeetus, ou Aigle de mer » (consulté via la Biodiversity Heritage https://www.biodiversitylibrary.org/page/52661073).

Figure 3 (droite) Gravure sur cuivre par François-Nicolas Martinet, tirée de Buffon en 1770, représentant « Le Balbusard ». L’image représente bien un Balbuzard pêcheur, dont Buffon pensait qu’il pouvait s’hybrider avec l’Orfraie, c’est-à-dire le jeune Pygargue à queue blanche. Ce n’est pas visible sur ces gravures mais le Balbuzard a une particularité unique : ses serres ont une section ronde (les autres rapaces ont le dessous des ongles creux). Or, Salerne décrit une ponte de deux œufs de supposé Pygargue à queue blanche (appelé alors Aigle de mer ou Orfraie) à Chambord (Loir-et-Cher (F)), et s’il ne décrit pas le plumage de l’oiseau, il précise que « Ses ongles sont ronds, au lieu que ceux des autres sont ordinairement un peu plats ». Ce détail diagnostique permet de sérieusement mettre en doute cette nidification de Pygargue au centre de la France au XVIIIe siècle (consulté via la Biodiversity Heritage Library https://www.biodiversitylibrary.org/page/42334351).

Figure 4 (gauche) Gravures sur cuivre tirée de Ray et Willughby en 1676, représentant, en haut, « Le Balbusardus Anglorum. [Aquila] Anataria ou Morphnos de Gesner. Le Bald Buzzard ». Les tarses sans plumes et les pattes avec les doigts en croix montrent clairement qu’il s’agit du Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus, qui a la particularité unique de pouvoir tourner son doigt externe vers l’arrière (les oiseaux ont normalement un doigt tourné vers l’arrière et trois doigts tournés vers l’avant). Il s’agit manifestement d’une copie de l’Aquila anataria de Gesner, gravé plus de 120 ans plus tôt (la figure 6 compare directement les deux versions) (consulté via la Biodiversity Heritage Library https://www.biodiversitylibrary.org/page/52661073; https://www.biodiversitylibrary.org/page/56923703).

Figure 5 (droite) Gravures du même ouvrage, représentant en haut le « Chrysaëtos de Gesner. The « Golden Eagle » » et en bas l’« Haliaeetus de Clusius [C. de l’Escluse], l’Ossifraga d’Aldrovandi. Le « Sea Eagle ou Osprey »». Si les tarses emplumés confirment bien l’appartenance du premier au genre Aquila, le second pourrait correspondre à un jeune Pygargue à queue blanche (grande taille, plumage sombre, tarses non emplumés). L’auteur va cependant considérer, contre toute logique, que ce grand rapace est de la même espèce que le Balbuzard pêcheur de la figure 4 (consulté via la Biodiversity Heritage Library https://www.biodiversitylibrary.org/page/56923693).

Figure 6 Le Balbuzard pêcheur de Ray et Willughby (1676, à droite) est clairement copié sur l’Aquila anataria de Gesner (1555, à gauche), publié plus de 120 ans auparavant. La version ancienne est paradoxalement plus réaliste que sa copie (consulté via la Biodiversity Heritage Library https://www.biodiversitylibrary.org/page/56923703).

Figure 7 Gravure sur cuivre par François-Nicolas Martinet, tirée de Buffon en 1770, représentant « Le Busard ». L’image représente un Busard des roseaux Circus aeruginosus juvénile ou femelle adulte, dont les mœurs aquatiques et le masque sombre peuvent avoir contribué à maintenir une certaine confusion avec le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (consulté via la Biodiversity Heritage Library https://www.biodiversitylibrary.org/page/42334521).

Les différentes classes d’âges des grands rapaces sont considérées comme des espèces différentes par Buffon en 1772. À gauche (figure 8), l’Aigle royal Aquila chrysaetos juvénile (reconnaissable à sa queue blanche à bout noir) est appelé « L’Aigle commun », alors que l’adulte (figure 9) reconnaissable à sa queue sombre faiblement barrée) est appelé « Le Grand Aigle ou l’Aigle Royal ». À noter que la couleur de l’iris n’est pas correcte : elle devrait être brun très foncé chez le juvénile et brun clair chez l’adulte, en aucun cas avec un anneau extérieur rougeâtre. Notez les tarses emplumés jusqu’aux doigts, typiques des aigles. Les annotations au crayon (nom latin du rapace) sont probablement de la main du zoologiste genevois René-Édouard Claparède (1832-1871) (T. Dubois in litt.), qui a bien reconnu un adulte à droite et qu’il s’agissait de la même espèce. Ces planches enluminées à la main étaient destinées à l’édition de luxe de l’Histoire naturelle des oiseaux de Buffon (Bibliothèque de Genève, Cxb 7875).

Figure 10 (gauche) En haut, gravure sur cuivre par François-Nicolas Martinet, tirée de Salerne en 1767, représentant « L’Aigle de Mer ». L’ouvrage de Salerne est une traduction commentée de l’ouvrage de Ray et Willughby vu plus haut. Si l’image montre clairement un Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla juvénile ou immature, le texte pointe quant à lui vers le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus et le Busard des roseaux Circus aeruginosus, non représentés dans l’ouvrage. Le Pygargue adulte, pas représenté non plus, est quant à lui appelé « Grosse bondrée blanche », et sa présence n’est pas mentionnée en France (consulté via la Biodiversity Heritage Library https://www.biodiversitylibrary.org/page/33252038).

Figure 11 (droite) En haut, gravure sur cuivre de Beaupré tirée d’un dessin de Victor Adam pour les œuvres complètes de Buffon annotées par Flourens en 1854, représentant (maladroitement) l’Orfraie, à savoir un Pygargue à queue blanche juvénile ou immature (les motifs des couvertures alaires et du dessous du corps sont caractéristiques de l’espèce, mais la queue barrée, totalement fantaisiste, pourrait évoquer une confusion avec le Balbuzard). Le Pygargue à queue blanche adulte n’est toujours pas représenté dans cet ouvrage plus tardif (consulté via la Biodiversity Heritage Library https://www.biodiversitylibrary.org/page/51338315).

Les différentes classes d’âges du Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla sont aussi traitées différemment par Buffon. À gauche (figure 12, à gauche), le Pygargue de 2e-3e année (reconnaissable à son bec sombre et à son plumage juvénile parsemé de plumes en mue) est appelé « Le grand Aigle de Mer », alors que le juvénile (figure 13, à droite) (reconnaissable à son bec sombre, à son plumage sans traces de mue et aux motifs des couvertures et des rectrices) est appelé « L’Orfraie ou l’Ossifrague. Le grand Aigle de Mer femelle ». La mention du sexe sur la gravure de droite correspond peut-être au sexe constaté lors de la dissection par le taxidermiste, mais il n’a en aucun cas pu être déterminé grâce au plumage, semblable chez les deux sexes. En tous les cas, les deux sont des immatures et ne peuvent donc se reproduire. L’adulte (non représenté chez Buffon) est caractéristique, avec le bec et l’iris jaunes, la queue d’un blanc pur, les plumes du corps brunâtres sans motifs et la tête plus pâle que le corps. À noter que, comme pour l’Aigle royal Aquila chrysaetos vu plus haut, la couleur de l’iris n’est pas correcte sur les deux gravures : elle devrait être brun très foncé chez le juvénile (à droite) et s’éclaircir un peu dans les 2e-3e années. En aucun cas il n’y a un anneau extérieur rougeâtre, même chez l’adulte. Noter les tarses non emplumés qui excluent l’Aigle royal. Les annotations au crayon (nom latin du rapace) sont probablement de la main du zoologiste genevois René-Édouard Claparède (1832-1871) (T. Dubois in litt.), qui a bien reconnu qu’il s’agissait de la même espèce (précisant même qu’elle nous vient d’Europe du Nord). Ces planches enluminées à la main étaient destinées à l’édition de luxe de l’Histoire naturelle des oiseaux de Buffon (Bibliothèque de Genève, Cxb 7871 [scan BGE] & Cxb 7875 [photo L. Vallotton]).

Figure 14 Gravure sur cuivre par François-Nicolas Martinet, tirée de Buffon (1770), représentant « L’Orfraie ou Aigle de Mer ». Il s’agit d’un Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla juvénile, cette classe d’âge en faisant par définition un non nicheur. Buffon croyait à tort que l’Orfraie pouvait s’hybrider avec le Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus et donner des formes intermédiaires (consulté via la Biodiversity Heritage Library https://www.biodiversitylibrary.org/page/42333933)

Des oiseaux et des noms difficiles à identifier

Au XXe siècle, les jeunes Pygargues à queue blanche font toujours l’objet de confusions, particulièrement avec l’Aigle royal ou le Balbuzard pêcheur. On peut citer la note d’Alfred Richard concernant deux supposés Aigles royaux abattus par des chasseurs, l’un en novembre 1915 près de Fribourg et l’autre le 15 décembre 1919 sur le lac devant Grandson (VD) : les deux oiseaux se sont avérés être des Pygargues à queue blanche immatures (cette note d’Alfred Richard va d’ailleurs stimuler Alfred Engel, habitant du domaine de Ripaille, à fermement démentir pour la seconde fois que le Pygargue aurait niché là).

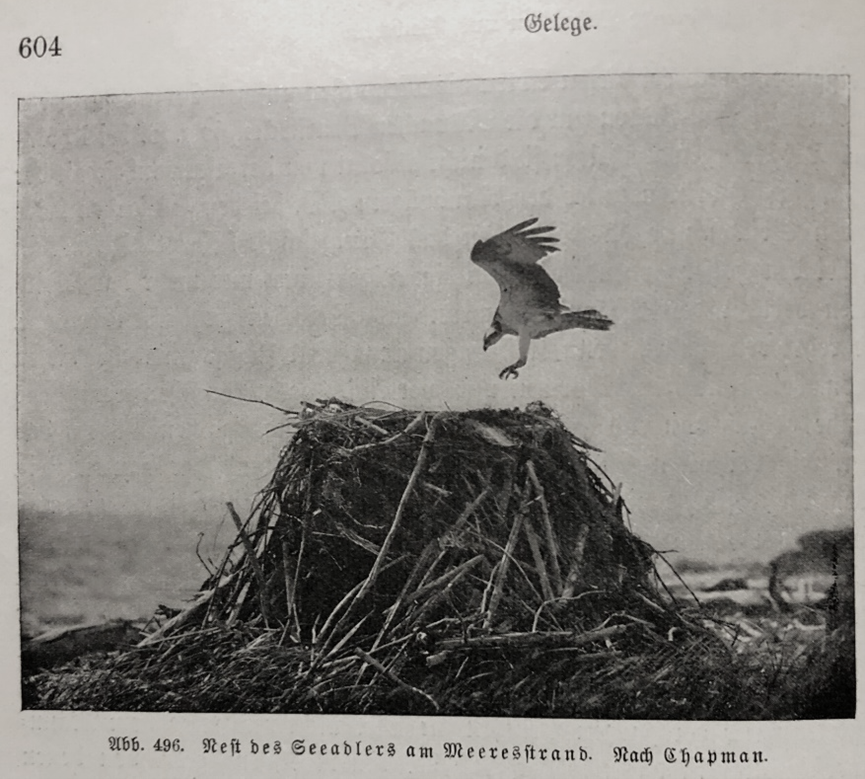

Un autre exemple est tiré de l’ouvrage titanesque de Hesse & Doflein paru en 1914, contenant une photo de Balbuzard pêcheur au nid avec la légende « Nid de Pygargue en bord de mer » (figure 17). On trouve aussi des confusions avec l’Aigle royal dans des musées contemporains (figure 15-16).

Figure 15. La légende de cette image de Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus au nid, tirée de Das Tier als Glied des Naturganzen (Hesse & Doflein, 1914, p. 604) dit : « Nid de Pygargue en bord de mer ». Plutôt qu’une erreur d’identification, la confusion provient peut-être du fait que, jusqu’à la fin du XIXe siècle en tout cas, le terme « Seeadler » était aussi communément utilisé pour le Balbuzard, dont le nom allemand correct est cependant « Fischadler ».

Figure 16 Ce Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla immature (MZ 1211a) est présenté comme un Aigle royal Aquila chrysaetos. La donnée a été corrigée. Les conditions de capture rocambolesques de cet oiseau (tué après qu’il s’était attaqué à des poules le 30 juillet 1902 à Unterengstringen (ZH)) ainsi que la mue et l’usure atypiques de ses rémiges suggèrent une origine captive (D. Forsman in litt.). (Photo : J. Mazenauer)

Figure 17 Ce Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla juvénile (MDC-41010027) non daté, originaire de Coutouvre (Loire (F)) a été enregistré comme Aigle royal Aquila chrysaetos. La donnée a été corrigée. (Photo : L. Vallotton)

Conclusion

L’analyse des données archéologiques, muséologiques et de la littérature dès le XVIe siècle montre qu’il n’existe aucune preuve tangible de nidification du Pygargue à queue blanche en Suisse ou dans les régions limitrophes, et que les observations de l’espèce se limitent à des individus migrateurs ou erratiques, principalement des immatures.

Les récits inventés de toutes pièces, les erreurs d’identification, les limitations techniques et les hypothèses bancales des scientifiques des siècles passés ont créé une grande confusion. Les efforts contemporains pour introduire l’espèce sur les bords du Léman (et aussi en Espagne), bien que sans doute animés de bonnes intentions, reposent malheureusement sur certains de ces arguments peu fondés. Nous encourageons donc les commentateurs, les médias et les adeptes les plus enthousiastes du projet de lâchers de Pygargues à Sciez à rester prudents sur l’historique récent de l’espèce dans nos régions.

Vous trouverez ci-dessous une visioconférence donnée pour la Société d’études ornithologique française (SEOF) sur cette thématique:

Bibliographie

Bourdillon, H. (1892) : Aigle Pygargue (Aquila albicilla), Diana. Société suisse des chasseurs, Genève et Zofingen, pp. 190-191.

Buffon, G.-L. L. (1770) : Histoire naturelle des oiseaux. Imprimerie Royale, Paris.

Buffon, G.-L. L. (1771-1786) : Histoire naturelle des oiseaux. Édition de luxe, enluminée à la main. Imprimerie Royale, Paris.

Buffon, G.-L. L. (1854) : Œuvres complètes de Buffon avec la nomenclature linnéenne et la classification de Cuvier et annotées par M. Flourens. Tome cinquième, les oiseaux. Garnier Frères, Paris.

Gesner, C. (1555) : Historiae animalium liber III, qui est de avium natura. Hans Wechel, Frankfurt.

Hesse, R. & F. Doflein (1914) : Das Tier als Glied des Naturganzen. B. G. Teubner, Leipzig & Berlin.

Ray, J. (1678) : The ornithology of Francis Willughby. John Martyn, London.

Richard, A. (1920) : Le Pygargue (Haliaëtus albicilla L.). Notes au sujet de deux individus tués en pays romand. Nos Oiseaux 37-38 : 270-273.

Richard, A. (1920) : À propos du pygargue. Nos Oiseaux 39-40 : 319.

Salerne, F. (1767) : L’histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, qui traite des oiseaux de terre, de mer et de rivière, tant de nos climats que des pays étrangers. Debure père, Paris.