Dans les Alpes et les petits massifs périphériques comme le Jura, les découvertes sont moins fréquentes mais elles ont beaucoup intéressé les archéologues. Dans les zones d’altitude, la présence humaine est attestée par la présence de roches (notamment du silex) qui sont taillées selon des procédés similaires à ceux identifiés en plaine (le Moustérien). Cependant, la faune qui est associée à ces vestiges est très spécifique. En effet, en plaine ce sont presque exclusivement des ongulés qui sont exploités, notamment le renne, le cerf, le bison, le cheval et, dans certaines régions, des espèces plus grandes (mammouth, rhinocéros) ou plus petites (chamois). Dans les montagnes, ce sont les carnivores qui dominent les assemblages osseux. Au début du XXe siècle, certains chercheurs ont considéré que l’on avait là des preuves de chasses à l’ours des cavernes, voire parfois un culte dédié à cette espèce. Vers 1940-1950, la communauté scientifique s’est aperçue que c’était faux et que les ours étaient eux aussi les occupants de ces cavernes et que les Humains et les Ursidés ne fréquentaient pas les grottes au même moment.

Des os d’herbivores sont toutefois présents dans ces grottes, notamment ceux de cerfs, de bouquetins et de chamois. Jusqu’au début du XXIe siècle, il a été supposé qu’ils correspondaient aux reliefs des repas des Néandertaliens. Nos recherches, menées à partir de 2010 sur diverses collections existantes au Muséum et dans d’autres institutions suisses et françaises, ont montré que c’était là aussi vraisemblablement une erreur d’interprétation. En effet, ces os ne portent pas de stries de découpe correspondant au prélèvement des matières consommables (viande, moelle), ou utiles à des activités techniques (peaux, tendons, etc.). Dans les gisements réexaminés récemment, aucun os ne porte de strie indiscutable. De plus, aucun n’est fracturé intentionnellement alors que cela l’est de façon systématique dans les gisements de plaine lors du processus de récupération de la moelle. Enfin, il y n’y a pratiquement jamais d’os brûlé.

Ces analyses ont cependant été conduites sur des corpus osseux provenant de fouilles anciennes. Or, pendant les ¾ du XXe siècle, seuls les ossements les plus complets ou les dents étaient conservés pour réaliser des études paléontologiques. Les os portant des stries, des impacts de fracturation ou les os brûlés n’intéressaient pas les archéologues qui ne savaient pas toujours les identifier.

De nouvelles fouilles entreprises ces dix dernières années dans certains gisements des Alpes occidentales et du Jura, en Haute-Savoie (grotte du Baré) et dans le canton de Neuchâtel (Grottes de Cotencher et des Plaints), ont relancé les études archéozoologiques qui peuvent désormais prendre compte du matériel issu de fouilles récentes. Partie prenante de ces investigations, l’archéozoologue du Muséum apporte son expertise avec quelques questions importantes : mais qu’ont mangé les Néandertaliens dans ces zones de montagne ? Est-ce que l’usure du temps aurait effacé les traces de consommation ?

Pour autant, les premières analyses ne résolvent pas le problème : même en collectant de petits fragments d’ongulés ou de carnivores sans intérêt paléontologique et en regardant attentivement les surfaces osseuses, on n’observe toujours aucune strie de découpe. De même, les impacts de fracturation sont rares (ils peuvent être dus à certains carnivores qui recherchent également la moelle) et les os brûlés sont toujours absents.

À ce titre, alors que les auteurs anciens ont signalé des « foyers », aucune structure de combustion n’a été retrouvée dans les fouilles modernes ! Auraient-ils donné un autre sens à ce mot ? En effet, le terme de « foyer » peut signifier soit l’endroit où l’on fait du feu, soit le point où se réunissent les humains pour leurs activités ou pour se reposer, le « foyer familial » en quelque sorte. Ainsi, les objets en pierres taillées abandonnés au cours de leurs activités quotidiennes, témoigneraient d’un « foyer » préhistorique… avec ou sans feu. Il est par ailleurs attesté en plaine que les Néandertaliens n’utilisaient pas systématiquement le feu dans leurs habitats. Dans les montagnes, l’incertitude sur le sens à donner au terme foyer demeurera tant que les fouilles ne seront pas étendues sur de plus vastes surfaces.

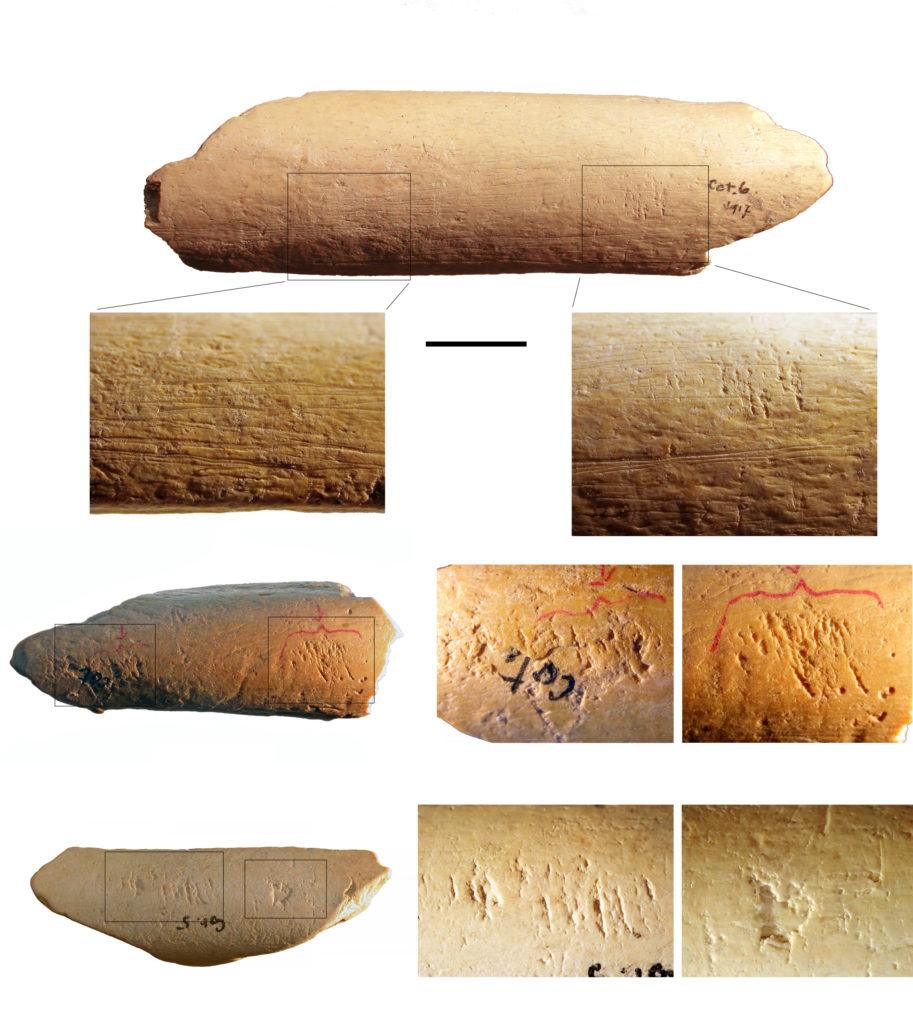

Le cas de la grotte de Cotencher est emblématique de cette situation. L’étude approfondie des vestiges osseux collectés lors des fouilles conduites de 2016 à 2020 par l’office de l’archéologie cantonale de Neuchâtel, a confirmé les observations faites sur les vestiges issus des fouilles anciennes. Ainsi, à côté des 450 silex et autres roches indubitablement taillés, on ne trouve toujours aucune évidence des activités de chasse, de consommation alimentaire et d’exploitation technique des animaux. En revanche, quelques outils en os ont été identifiés ; nommés retouchoirs, ils sont caractéristiques de certains sites du Paléolithique moyen dans les plaines d’Europe. Les quatre pièces identifiées à Cotencher (trois dans les fouilles anciennes et une quatrième dans les fouilles récentes) nous renseignent sur deux points : d’abord, les modifications des ossements par les Néandertaliens peuvent être très bien conservées. Ensuite, pour leurs besoins techniques et notamment la retouche des outils en roches dures, ces mêmes Néandertaliens ont utilisé des os selon des modalités que l’on a identifiées dans toute l’Europe. Dès lors, l’absence de toute trace de boucherie n’en est que plus frappante !

En collaboration avec l’équipe neuchâteloise et d’autres scientifiques associés, nos recherches se poursuivent pour tenter de résoudre la question de l’alimentation des Néandertaliens en montagne et identifier les modes de vies qui y sont associés.

A visiter jusqu’en novembre 2025, l’exposition « Néandertal au Val-de-Travers », à la Pension Beauregard, 2114 Fleurier.

Article écrit avec la complicité de François-Xavier Chauvière, responsable des fouilles récentes dans les grottes de Cotencher et des Plaints.